AI百科全书SciencePedia:当马斯克Grokipedia遭遇滑铁卢,有个中国团队默默把活儿干了

让真知更高效地抵达每一个需要它的人

允中 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

互联网让知识触手可及,却也让真知难以抵达。

每天,成千上万的新内容在各个平台涌现,人们要在信息洪流中分辨真假、筛选可靠来源已非易事;

而跨领域的知识壁垒与传播失真,又让科学的普及面临重重挑战。

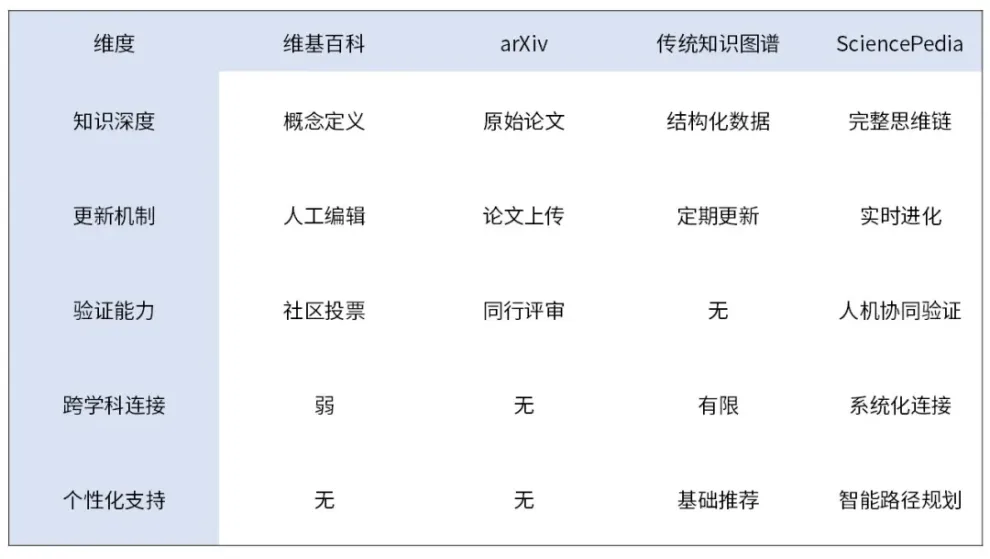

在知识爆炸的时代,用户获取深度见解的需求,正遭遇传统互联网平台的挑战:

- 维基百科精于原理陈列,却拙于交叉应用;强于英文覆盖,却弱于中文生态;广纳主流视野,却忽视长尾需求;

- ArXiv详于最终结论,却疏于过程还原;

- 而AI助手则长于快速应答,却止于浅层检索,难以辅助用户构建体系化的科学认知。

马斯克搞的百科全书Grokipedia,意图用AI重新定义百科全书,但实际发布后风评却未达预期。

Grokipedia未解决的问题,是科学知识的传播与积累。现实正在呼唤一种更智能的“操作系统”——

能够理解知识之间的关系,追踪科学的演化脉络,并让真知更高效地抵达每一个需要它的人。

深势科技携手北京科学智能研究院、中国科学院理论物理研究所、兰州大学、北京大学、上海交通大学以及国际科学智能联盟、DeepModeling开源社区等合作伙伴,带来了答案“SciencePedia”——

一个具备「生命体征」的知识基座,致力于为知识安装一个会思考、能进化、可连接的数字大脑。

SciencePedia:sciencepedia.bohrium.com

这不仅是一个开创性的产品,更是对未来学习认知方式的一次全新探索。

考一考SciencePedia

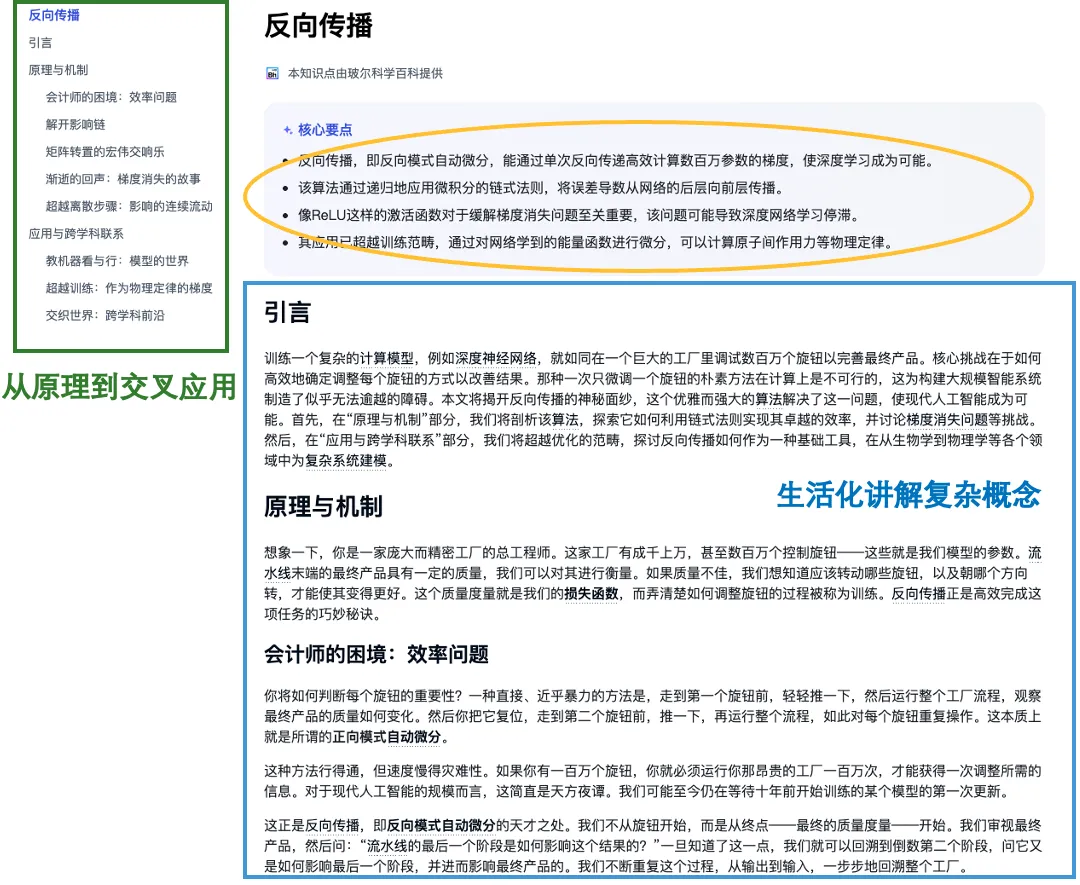

现在到处在讲AI,你突然听到了几个陌生名词的描述,例如“人工神经网络”、“反向传播”。

于是求知欲满满的你习惯性地去维基百科上了搜一下,你看到的是这样:

又来了一堆新的陌生名词,即便是机智聪慧的你也会完全摸不着头脑。

当然,你肯定还会想到让LLM来帮帮忙,可是你又担心LLM给你的答案是它自己杜撰的。为了不给聪明的你增添验证知识准确性的负担,可以试一试SciencePedia:

很明显,SciencePedia在准确回答问题的同时更加接地气,用生动的生活化场景阐述了“反向传播”这一高深科学概念的核心思想。

对于一些课程相关的主题,为了验证你是否掌握了该知识,SciencePedia甚至给你设置了“课后练习题”!那么它是怎么做到的呢?

SciencePedia的工作思路

对比维基百科,SciencePedia不是在“做死板的通用百科”,而是在“搭建科学知识的动态进化图谱”:

- 先按学科划分(物理、化学、生物、工程、材料……),确保用户知道自己处在哪一门学科的语境里;

- 再把这门学科下的关键知识点拆开;

- 最后,用逻辑/因果/应用关系把知识点串连成链路,告诉你:这个知识点为什么重要、它依赖哪些前提、它会影响哪些下游问题。

SciencePedia的工作思路可以概括成三个关键词——长思维链、逆思维链搜索、人机协同进化。

长思维链,让知识「活起来」

传统知识平台止步于结论陈述,如同只展示标本的生物学教室。

SciencePedia则是从约400万条大语言模型的“思维链”知识库的基础上构建起来的,这些“思维链”试图还原“这个结论是怎么被人类一步步做出来的”。

举例来说,当用户查看“量子纠缠”,系统不会只给出一句标准定义,而是沿着物理学的发展脉络展开:从EPR佯谬的提出,到贝尔不等式的推导,再到实验验证的技术路径,最后延伸到量子计算中的具体应用。

这种「思维重演」让学习者亲历了一遍科学发现的全过程。

也就是说,它展示的不是“答案是什么”,而是“答案是如何被建立并被验证的”。

这一点,本质上是在把科学发现过程本身当成知识的一部分,而不是只保留终点结论。

逆思维链搜索,让知识「连起来」

SciencePedia所基于的“思维链”构建了一个深层逻辑网络,实现了「概念级」的知识智能关联,因此SciencePedia擅长阐述“用户的问题能通向什么”。

当有人检索“拓扑绝缘体”,系统不仅会呈现凝聚态物理中的拓扑理论基础,还会自动指向材料科学里的制备工艺、数学拓扑学中的关键概念,乃至量子计算中潜在的器件应用路径。

这相当于把“跨学科偶然灵感”转成“系统化导航”——用户可以看到一条知识线在不同学科间如何延展,而不是靠自己在文献海洋里碰运气。

人机协同进化,让知识「长起来」

SciencePedia的知识更新并不是“AI说了算”,它采用了独特的双引擎机制——

AI负责抽取知识、重写和初步自检;专家社区负责扩展知识边界、仲裁、校正深度理解、标注争议点,确保输出的知识严谨可靠。

这种机制使得SciencePedia把“可扩展性”和“科学严谨性”绑定在一起,也使它成为首个能够「自主进化」的知识系统。

新论文发表后,系统自动识别其与已有知识的关联、矛盾或推进,并通过社区验证实现知识态的实时更新。

为何SciencePedia有如此强大的工作能力?

不禁要问,是什么造就了SciencePedia如此强大的工作能力。这里不得不提到人类互联网语料的一个本质缺陷。

我们人类的知识资料里所记录的往往是一个事件的结果或者结论,人们在交流与讨论的时候,经常会忽略了某些知识具体的发现和推理过程,而这些所忽略的部分却隐含着大量信息。

SciencePedia正是填补了这些缺陷,将原有的知识掰开了揉碎了,基于第一性原理从零开始推演,并通过科学事实对推演进行验证,挖掘出整个知识的关联脉络以及各种延伸,构建一个思维过程全部可追溯、知识可进化的底层数据库。

当我们提出问题时,SciencePedia再次通过逆思维链搜索,将数据库中与问题上下游相关联的知识脉络,准确地展现在我们面前。

SciencePedia会给我们带来哪些价值?

目前,SciencePedia包含400万条思维链构建的科学推理网络,200个学科的深度覆盖,24万知识点的精细解构10万+练习题的实践闭环。

传统的知识科普,人们往往更强调结论,而忽视了知识过程。

借助SciencePedia,人们能够生成知识地图,补完缺失的交叉关联信息,快速呈现领域知识全景,清晰识别研究前沿与讨论焦点;

通过逆知识搜索,SciencePedia会自动发现不同研究领域之间的学科交叉,揭示潜在的探索方向与创新机会;

同时,跨学科导航功能能够系统化构建创新路径,让交叉研究不再依赖偶然,而成为可预测、可设计的必然过程。

此外,SciencePedia正在重塑教育的基本逻辑。

通过个性化学习路径,系统根据知识点的先修关系,为每位学习者量身定制专属课程;

借助思维链可视化,将抽象的科学概念转化为直观的认知路径,让学习过程更易理解;

通过实践闭环设计,依托超过10万道练习题,实现从“理解”到“掌握”的跨越。目前,SciencePedia正在与多所顶尖高校展开合作,打造未来知识获取的新方式。

从知识平台到认知基础设施

随着科学素养的不断提升,人们不再满足于“知道结果”,而更渴望理解“结果是如何得出的”。

同时,AI领域的长远发展亦需要一个稳健、标准化、可溯源、可进化的知识库。

SciencePedia正是在这种需求下应运而生的——它不仅能够从根源梳理事实,进行正向推理或逆向追溯,还能整合跨学科信息,最终提供可信、可靠、可追溯的解答。

这不仅让人们轻松获取知识,更让他们真正理解知识背后的逻辑。

在此,研发团队为SciencePedia的发展描绘了一条由工具到生态的未来演进路径——

- 现阶段,将完善核心知识网络,建立基础应用生态;

- 接下来,实现自动化知识更新,并构建全球贡献者社区;

- 未来,成为知识获取、科学研究必备的基础设施。

这一演进路线,体现了SciencePedia正推动一种全新的知识呈现形态,并影响未来的学习方式。

立即体验SciencePedia:开启全新的知识之旅

SciencePedia现已全面开放访问。

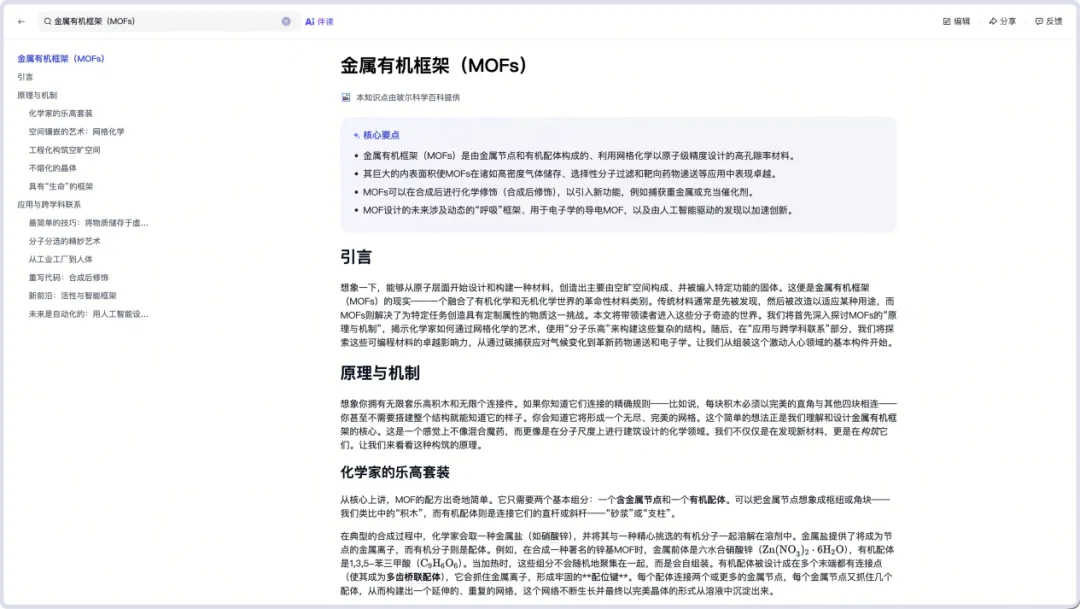

不妨从研发团队精心准备的诺贝尔奖专题内容开始,感受基于「思维链」的SciencePedia如何清晰解构复杂知识,超导量子比特、MOF(金属有机框架)、调节性T细胞。

研发团队相信,一个「思维可追溯、知识可进化」的知识系统,将是推动未来科学进步的基石。研发团队诚挚邀请您一同见证并共建这一未来。

使用指南

访问入口:直接访问

sciencepedia.bohrium.com

或者从玻尔首页(www.bohrium.com)进入

作为学习者你该如何使用?

日常学习:“千人千面”的动态规划与讲解

传统的“书架”模式(如搜索、按领域、学术水平筛选查找)依然可用,但更推荐你开启全新的智能学习体验。

你可以获得专属“学习规划”,点击“AI推荐”唤起“学习伴读”助手,告诉它你的学习目标(例如:“帮我规划一下量子力学的基础学习”或“我想学习MOF”)。它会为你量身定制一条动态学习规划,为你智能推荐最合适的学习素材;

或者体验“动态讲解”,学习过程中遇到不懂的随时划线提问AI。AI提供的不再是千篇一律的标准答案,而是可交互的“动态讲解”。你可以随时打断它,要求它“讲得再深入一点”、“用个例子说明白”,或者“换一种方式解释”。让学习变得不再枯燥,而是成为一种可互动、可交流、可拓展的全新体验。

还可以随时划线“提问或反馈”,只需划线选中不理解的内容,便可唤起助教,提供即时解释与延伸说明,帮助用户快速理解与深入思考。若在阅读中发现错误或表述不当的地方,也可直接进行编辑或反馈,使知识内容在不断修订与共建中持续完善。

学习巩固:AI带你拆解多种思路

每个知识点,都有配套的“动手实践”,帮助你检验是否完全掌握该知识。点开“动手实践”模块,可查看经典习题和解题过程;

还能启发多种思路,面对难题毫无头绪时,“AI伴读”不会直接给答案,而是为你提供多种解题思路(如“试试能量守恒”或“从动量分析”),拓宽你的视野。

以及展开思维链,选择一种思路,AI伴读会为你展开完整的“思维链”——清晰展示“为什么”这么做、“第一步”和“后续推导”。让你真正学会“如何思考”,而不只是“如何解题”。

开放生态,为科学百科贡献或捉虫

研究团队诚挚邀请全球的科研工作者、教师与学生,加入玻尔科学百科!共同构建人类的开放科学知识体系。让科学不再是少数人的工具,而是全人类的共同语言。

方式1:直接提交github pull request,参与共建,在页面上发现错误或想要增加信息,可直接选中错误内容点击“编辑”或点击右上角“编辑”,跳转至我们的开源仓库进行编辑并提交pull request。

方式2:提交需求反馈,在页面上直接点击“反馈”,填写需求,帮助研究团队迭代知识内容或产品体验。

论文链接:https://github.com/deepmodeling/sciencepedia/blob/main/Inverse_Knowledge_Search_over_Verifiable_Long_Chain_of_Thoughts.pdf

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง